Les tabous :

du sacré au non-dit, miroir de nos sociétés

Origines et évolution du concept de tabou

Le mot tabou puise ses racines dans le polynésien tapu, où il désignait à l’origine une interdiction sacrée frappant des personnes, des objets ou des comportements. Transgresser un tapu n’était pas simplement mal vu : c’était considéré comme dangereux, capable d’entraîner de lourdes conséquences tant sur le plan social que spirituel (après tout, dans de nombreuses cultures, rompre un tabou revenait à rompre un pacte avec l’ordre du monde).

Introduit en Europe au XVIIIᵉ siècle par James Cook, le terme s’est rapidement imposé en anthropologie pour décrire ces interdits qui structurent la vie des sociétés humaines. Car derrière chaque tabou se cache une question essentielle : qu’est-ce qu’une communauté considère comme trop important, trop pur, ou trop menaçant pour être touché ou même évoqué ?

Historiquement, les tabous étaient indissociables du religieux et du mystique. Ils servaient à protéger l’ordre social, à distinguer le pur de l’impur, et à garantir la cohésion du groupe. Leur fonction première était de codifier les comportements et de pacifier les relations humaines, en posant des limites claires entre le permis et l’interdit — un peu comme un code de conduite sacré, dont la transgression dépassait de loin le simple cadre des règles humaines (et l’on comprend alors qu’un tabou en dit toujours plus sur ce que la société cherche à préserver que sur ce qu’elle interdit réellement).

Exemples de tabous religieux et sociaux

Du sacré à la honte sociale : quand le tabou change de visage

Avec le temps, le mot tabou a pris un virage. Autrefois, il désignait ce qui était sacré, intouchable, frappé d’une interdiction qui relevait presque du divin. Aujourd’hui, son sens s’est déplacé. Il englobe tout ce qui provoque un malaise, une gêne, ou même une certaine honte; ces sujets que l’on préfère éviter à table, en réunion, ou lors de conversations “polies” (même si tout le monde y pense en secret).

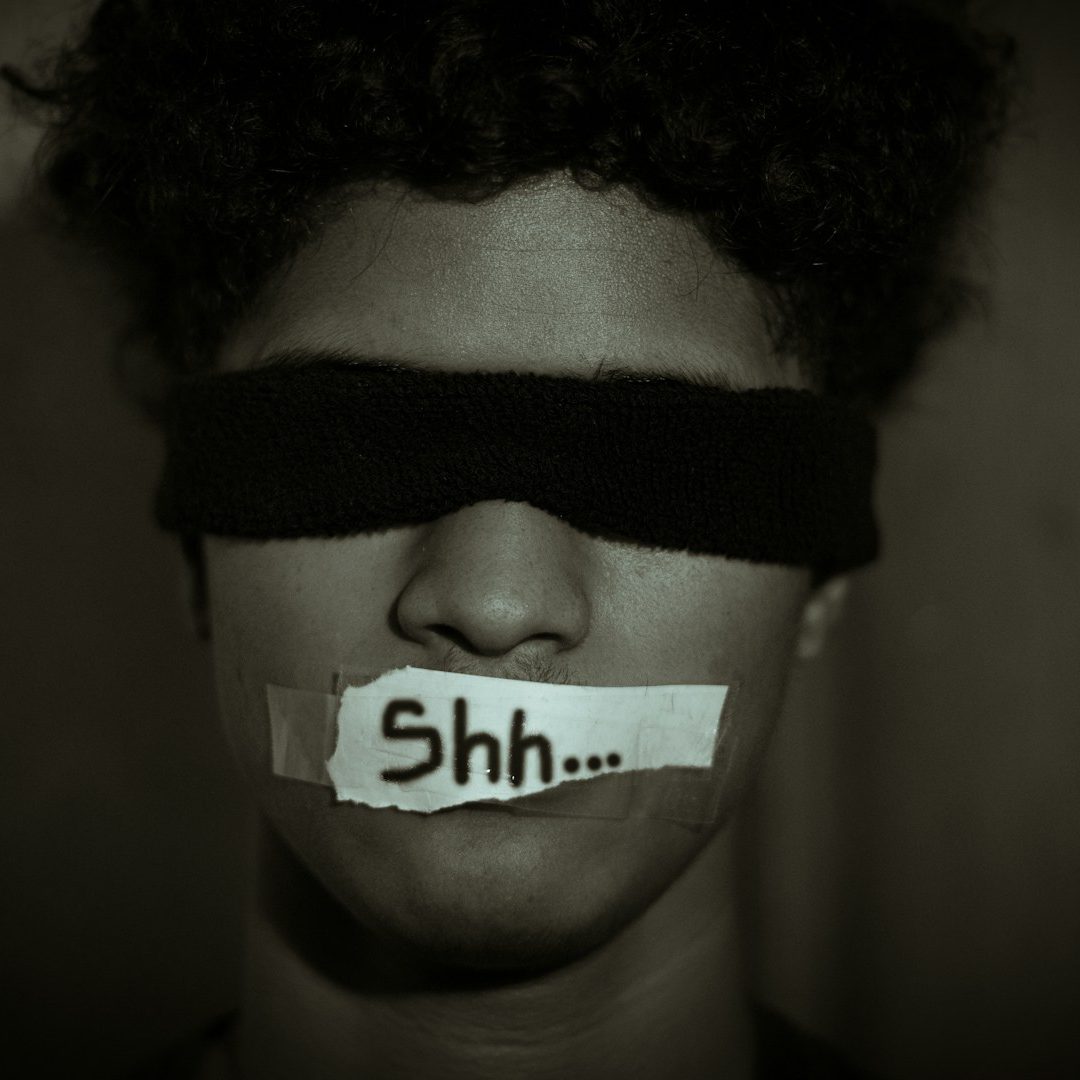

Le tabou est devenu synonyme de non-dit, de censure, de sujet qu’on contourne avec un sourire gêné ou un changement rapide de conversation. Il trace la frontière entre ce que l’on peut dire pour être bien vu et ce qu’il vaut mieux taire pour éviter le jugement. C’est un peu le gardien du « politiquement correct »… même si, parfois, il ne protège pas tant qu’il n’étouffe.

Cette évolution en dit long sur nos sociétés. Car aujourd’hui, briser un tabou n’est plus un sacrilège : c’est presque un acte de modernité, un geste qui se veut courageux. C’est dire tout haut ce que beaucoup n’osent même pas formuler tout bas, dans l’espoir de faire bouger les lignes, de questionner les évidences, et, peut-être, de libérer un peu d’air dans des espaces trop serrés.

Les multiples visages du tabou

Les tabous ont des visages multiples. Leur nature varie selon leur origine et leur fonction, mais tous ont un point commun : ils délimitent un espace interdit, parfois sacré, parfois tout simplement gênant.

- Tabous religieux : ancrés dans les croyances spirituelles, ils touchent au sacré, aux rituels, aux aliments ou aux gestes qu’on ne doit pas accomplir pour rester en harmonie avec le divin (et aussi, souvent, avec la communauté car parfois la culture se mélange à la religion et avec le temps, on n’arrive plus à faire la distinction).

- Tabous culturels et sociaux : sujets qu’on évite soigneusement dans les dîners de famille ou lors des pauses café : la sexualité, l’argent, la maladie, la mort… Des thèmes qui nous rappellent que le silence, parfois, est plus confortable que la vérité nue.

- Tabous alimentaires : profondément enracinés dans la culture ou la religion. Manger du porc, du bœuf, ou même certaines associations d’aliments peut être impensable selon l’endroit où l’on vit. Comme si le contenu de nos assiettes disait quelque chose de nos âmes (et de nos appartenances).

- Tabous moraux et politiques : peut-être les plus inflammables. Ceux qui touchent à la violence, au racisme, à l’euthanasie, à l’immigration. Des sujets qui, même dans un monde qui se dit libre, provoquent encore des silences lourds, des regards fuyants ou des débats qui s’enflamment vite.

Certains tabous, comme l’inceste ou le meurtre, semblent universels. Ils traversent les cultures et les époques comme des interdits fondamentaux, garants d’un minimum d’ordre et de cohésion humaine.

Analyse de Freud sur l’inceste et la civilisation

Freud voyait d’ailleurs dans l’interdit de l’inceste le fondement même de la civilisation : selon lui, c’est en renonçant à ce désir que l’enfant grandit psychiquement, et c’est en l’interdisant que la société se structure (personnellement, la pensée freudienne me laisse un peu perplexe. Son complexe d’Œdipe, par exemple, affirme que l’enfant éprouve un désir incestueux mais doit y renoncer pour grandir. Je trouve cela assez paradoxal, surtout quand on sait que l’interdit de l’inceste est justement censé protéger la société de ce type de désir. Mais bon, il faut lui reconnaître qu’il a marqué la réflexion sur le tabou).

Plus tard, Claude Lévi-Strauss, anthropologue majeur, ira encore plus loin. Pour lui, cet interdit n’est pas seulement moral ou psychologique : il est la base de la culture elle-même.

Le silence : révélateur et gardien du tabou

Le silence qui entoure les tabous n’a rien d’innocent. Ce n’est pas juste un oubli ou un manque de mots. C’est un silence lourd, presque palpable, qui agit comme un miroir tendu à la société. Il révèle, sans parler, les frontières invisibles que chacun apprend à respecter.

Parfois, ce silence est imposé par la peur du rejet. D’autres fois, c’est la honte qui le maintient en place, ou encore ce vieux réflexe de vouloir protéger l’ordre établi, comme si dire certaines choses pouvait tout fissurer (il faut dire que, dans bien des familles ou des groupes, la paix tient parfois à quelques non-dits bien verrouillés).

Mais ce silence ne fait pas que protéger : il trace la limite de ce qu’il est possible de dire, de montrer, de questionner. Et, plus insidieusement encore, il s’infiltre dans les générations. On transmet des tabous sans même prononcer leur nom. Juste en baissant les yeux, en changeant de sujet, en soupirant avec gêne.

Et ce simple geste suffit souvent à dire à l’enfant : « Ici, on ne parle pas de ça. » (comme par exemple la chose la plus naturelle au monde : les règles. Au Maghreb ça a toujours été non il ne faut surtout pas en parler ni que ça se voit, tout le genre masculin père, frère, fils, … ne devait pas savoir que tu étais dans cette “période”. Bon les mentalités changent et encore heureux.).

Quand l’ère numérique bouscule les tabous

Avec l’arrivée des réseaux sociaux, la frontière entre le privé et le public est devenue… disons, un peu floue. Ce qu’on chuchotait autrefois entre deux portes s’affiche désormais en stories, reels et threads à la vue de tous. Par exemple le mouvement #MeToo a permis de briser des silences longtemps imposés, révélant des réalités que beaucoup préféraient ignorer. Comme quoi, un hashtag peut parfois faire trembler des murs qu’aucun discours officiel n’avait su fissurer.

Pourtant, ne nous emballons pas trop vite. Car si, en théorie, on peut tout dire aujourd’hui, en pratique, certains tabous tiennent bon. Ils ont juste changé de costume.

Avant, c’était : « On ne parle pas de ça ici. »

Aujourd’hui, c’est plutôt : « Ah bon, tu postes ça ? »

Autrement dit, le contrôle social existe toujours, il est juste passé du silence pesant au commentaire passif-agressif.

En réalité, nos tabous évoluent comme nos applications : ils se mettent à jour, changent d’interface, mais gardent la même fonction. Ils continuent de tracer des limites, là où la parole, pourtant, se croyait enfin libre.

Transformer l’interdit en force

On imagine souvent les tabous comme des murs infranchissables. Pourtant, ils peuvent devenir des tremplins. Car briser un tabou, ce n’est pas seulement transgresser une règle imposée de l’extérieur, c’est surtout un acte intime, un choix de développement personnel. C’est accepter l’idée d’aller regarder là où ça fait mal, là où ça gratte, là où ça réveille nos peurs les plus profondes.

Quand on ose interroger un tabou, on commence un processus de résilience. On arrête de se cacher derrière des silences imposés. On reprend possession de sa voix et on redéfinit ses propres limites, celles qui sont justes pour soi, et non celles dictées par la peur ou la honte. On se réconcilie avec ces parts de nous-mêmes que l’on avait reléguées dans un coin sombre, en se disant « je réglerai ça plus tard »… alors que ce « plus tard » est parfois ce qui nous empêche de vivre pleinement aujourd’hui.

Mais je ne dis pas qu’il faut briser tous les tabous. Certains sont là pour nous protéger, pour préserver un ordre spirituel ou social. Dans mon chemin personnel (et je pense que beaucoup s’y reconnaîtront), j’ai grandi avec des interdits clairement posés dans l’islam : l’alcool, les jeux de hasard (paris sportifs, jeux de grattage, cartes avec mises d’argent), le porc, et bien d’autres encore.

On m’a toujours dit : « C’est interdit, point. » Et sur le moment, je ne cherchais pas plus loin. Mais avec le temps, et cette soif de sens qui finit toujours par gratter à la porte, j’ai voulu comprendre pourquoi. À force de lectures et de réflexions, j’ai découvert que l’alcool n’était pas interdit juste pour « casser l’ambiance », mais parce qu’il inhibe la raison, trouble la clarté de l’esprit, et empêche d’être pleinement présent dans la prière. Sans parler de ce qu’il révèle parfois en nous… des facettes qu’on préférerait garder sagement endormies.

Et pour le porc… disons que plus je lisais, plus je me disais : « Finalement, le poulet, c’est très bien. » Entre questions d’hygiène, risques de parasites, et histoires de cannibalisme que je préfère ne pas détailler ici, j’ai refermé mes livres et mes onglets en me disant que mon tajine aux olives n’en serait que plus savoureux.

Au niveau collectif, remettre en question un tabou, c’est aussi un acte de guérison. Cela ouvre un espace où la société peut enfin respirer, réévaluer ce qu’elle croyait immuable, et élargir son regard pour accueillir davantage d’expériences humaines, sans jugement ni rejet.

Tout ça pour dire que la résilience, ce n’est pas toujours briser un tabou. C’est surtout choisir lesquels méritent d’être remis en question, et lesquels portent en eux une sagesse à préserver.

Parce qu’au fond, la résilience, ce n’est pas seulement supporter la honte ou l’interdit. C’est la capacité de transformer la peur en force, la honte en vérité, et l’interdit en lumière.

Parce que derrière chaque tabou, il y a peut-être un rêve, un désir, ou une part de soi qui n’attend qu’une chose : qu’on ose enfin la regarder, la comprendre, et parfois… l’honorer telle qu’elle est.

Conclusion...

Les tabous ne sont pas de simples vestiges du passé. Ils restent aujourd’hui encore des marqueurs puissants de nos valeurs, de nos peurs et de nos tensions collectives. Leur évolution, du sacré à la honte sociale, reflète l’adaptation constante de nos sociétés aux changements culturels et technologiques. Interroger les tabous, c’est questionner la place du silence, du non-dit et de la liberté dans nos vies. C’est comprendre ce qui structure, limite et fait évoluer notre manière de vivre ensemble.

Mais parfois, le plus grand tabou n’est pas celui que la société interdit. C’est celui que l’on s’impose à soi-même. L’amour, le désir, la vulnérabilité… Combien de sentiments gardons-nous secrets, non parce qu’ils sont honteux, mais parce qu’ils nous rendent trop vivants, trop vrais, trop grands pour l’armure qu’on enfile chaque matin (oui, même celle qui nous donne un air conquérant dans le miroir).

Même la personne la plus admirée, celle qui semble avoir tout compris de la vie, porte ses propres tabous. Pas ceux des sociétés tribales ou de la honte publique, mais ceux, plus insidieux, de l’âme : aimer en silence, désirer sans agir, rêver d’un chemin différent sans oser le prendre.

Parce qu’au fond, nos tabous les plus puissants ne viennent pas toujours de l’extérieur. Ce sont ceux que l’on place soi-même comme gardiens de nos peurs.

Les tabous ne sont pas seulement des interdits religieux ou sociaux. Ce sont ces portes fermées au fond de nous, celles qui protègent nos plus grands désirs. Et parfois, ce qu’on appelle un tabou n’est rien d’autre qu’un rêve qu’on a décidé d’étouffer.

Alors… quel est le tabou que tu portes en silence aujourd’hui ?

Est-ce un amour discret, un rêve que tu n’oses pas dire, un désir qui te semble interdit ? Souviens-toi : ce qu’on tait finit toujours par nous parler.

La vraie question est… oseras-tu écouter ?

Une citation pour réfléchir

« Ce que l’on ne peut dire, il faut peut-être l’écrire. »

Anonyme (ou peut-être tout poète qui a brisé un tabou en silence)

30/06/2025

Des Mots et des Réflexions